- 邮箱:

- 1463545

- 电话:

- 020-2556-3122

- 传真:

- +86-020-2456-2447

- 手机:

- 136-2235-2904

- 地址:

- 广东省广州市天河区珠吉街843号

“1950年10月的一个傍晚,老王,你总算回来了!”院子里传出徐寄萍压低的嗓音。

她挽着丈夫的行李,意外发现包袱里露出一枚红亮的苹果,还带着特有的淡淡松香。徐寄萍心里咯噔一下:南京去北京出差五天,怎么捎回这种东西?

王勋笑而不答,只说“咱们屋里说”。灯芯油微弱的亮光跳动,他从兜里抽出一张“中央办公厅接待证”。徐寄萍怔住,“你……去干什么?”

王勋微微顿了顿,压着声道:“我见了毛主席。”空气像被冻住,油灯噼啪作响。徐寄萍惊得一句话卡在喉咙。

“别叫我王勋,我真名毛泽全,主席是我堂兄。”他把话一次说尽,干脆利落。徐寄萍捂住嘴,良久才挤出一句:“为什么从没告诉我?”

毛泽全把她拉到炕沿坐下,“战场上人命只值一颗子弹。我当年改名,是为了不给组织添麻烦,也不想让人说我走亲戚路线。”

灯火闪烁,他的思绪飘回二十四年前——1926年的韶山。夜色中,石灰墙的祠堂挤满乡亲。毛氏三哥站在供桌前,一句“打碎旧世界”敲进少年泽全心里。从那天起,穷苦娃下定主意:跟着三哥闹革命。

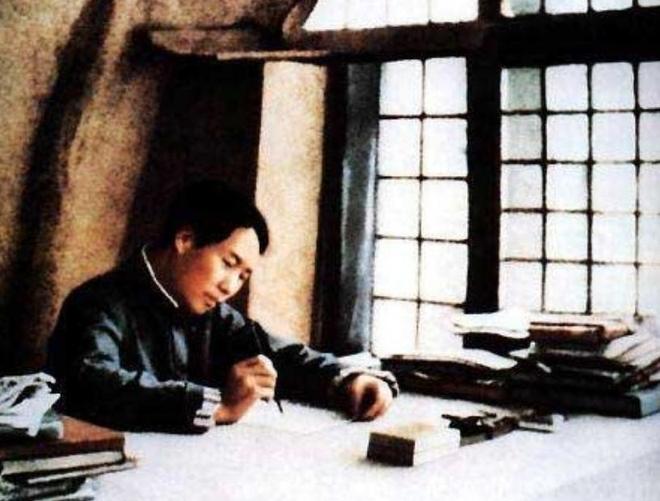

十年转瞬。1937年深秋,他冒着寒风翻越子午岭,终于进了延安。窑洞里,毛主席翻身抬头,喊了声“十二老弟”——兄弟俩一句寒暄,长谈彻夜。桌上只有南瓜汤、炒辣椒,唯一一片腊肉被兄长夹进他碗里,硬是塞到嘴边。那热度,他记了一辈子。

翌日,组织把他送进抗大。识字不多的农村娃,硬是啃下《论持久战》。主席临别叮嘱:“到哪儿都听安排,枪炮书本一个都少不了。”这句话成了他的口头禅。

1938年底,他随新四军南下,摇身变成“岩寺兵站王指导员”。身份一换,再也没人把他同毛家联想在一起。

早期的兵站像流动市场,粮、盐、布匹、药材全靠他筹。皖南事变后,他在华东纵队整合供给系统,顶着“山区没米、沿海没盐”的困局,硬生生撑起一条补给线。部队戏称:前线要什么,他的扁担就挑得到什么。

1945年秋,重庆谈判。毛泽全找来一台旧收音机,守着杂音等待延安电报。一夜噩梦惊醒,汗透棉衫,他仍没告诉妻子自己真实的焦虑。

解放战争全面爆发,他把兵站经营成“海安粮行”,自嘲“打仗也得做买卖”。陶勇拍着他的肩说:“多赚粮,子弹就多一发。”那句玩笑,却让他夜夜盘点仓库到鸡叫。

1949年后勤部工作堆成山,他却惦记着北平那位堂兄。1950年,接到公文赴京,一路上他揣着激动:十二年了,该叫一声“三哥”了。京站下车,他没顾上喝水,先拨电话。主席听到名字,只说一句:“快接来!”

西花厅门口,兄弟俩对视那一刻,旧时窑洞的炭火味仿佛又飘来。主席问得细:工资够不够?孩子上没上学?毛泽全回答也直:粮行有盈余,三个丫头天天嚷着读书。主席笑,递过一个苹果,“拿回去,给闺女尝新鲜。”

此番重逢,毛泽全原想多叙话,却被主席挥手挡住:“你有公务,别耽误。”两人约好中秋再聚,这才作罢。

回到南京,他向妻子倒出所有故事:从韶山到延安,从岩寺到淮海。徐寄萍听得红了眼,“原来我喊了七年的王指导员,是毛家后人。”

1952年八月,他们带着孩子进京赴宴。主席见到三个女娃,连连称好,专门嘱咐厨房炒一大盘鸡蛋,不放辣椒。席间他察觉徐寄萍面色苍白,细声劝:“有病早治,别硬撑。”这一幕,徐寄萍后来给孩子讲了无数遍。

四年后,再进,全家和主席照下唯一一张合影。照片里,老人身着灰布中山装,孩子们笑得像盛开的栀子。那张相片,一直贴在毛泽全的办公桌挡板上。

1976年9月9日凌晨,噩耗传来,他在宿舍门口坐到天亮。吊唁那天,他把花圈挪了又挪,生怕不正。仪式结束,他高烧四十度,医生说是过度悲伤引起的抵抗力骤降。

1989年3月7日,太原军区医院的窗外仍是凌冽春风。毛泽全费力拉住妻子的手:“老徐,我舍不得你们。”话音落下,心跳渐缓。三天后,告别大厅里出现一只署名“李敏”的花圈,战友们这才知道老人真正的姓氏。

很多年后,部队年轻人提起“王部长”,总有人补一句:“他其实姓毛,是主席的堂弟。”然后屋里会安静几秒——从背米、筹枪、买布,到一句“我是毛家人”,他把血脉深藏,把责任挑在肩上。不得不说,这种把个人隐进大时代的做法,如今想来,仍让人心里一热。